di Mike Plato

Intervistiamo il ricercatore Douglas Gillette sui segreti della tradizione esoterica a carattere sciamanico dei Maya. Gillette è psicologo, teologo ed esperto di miti. È autore di un bellissimo saggio a sfondo esoterico, King Warrior Magician Lover, sui quattro possibili tipi iniziatici.

Mike Plato: Raccontaci la tua esperienza sacra in Messico

Douglas Gillette: «Qualcosa delle antiche terre del Messico e dell’America centrale ha colpito la mia immaginazione fin dall’infanzia. Qualcosa di splendente e contestualmente tenebroso, la sostanza stessa di sogni e incubi. Il fascino di questa civiltà mi ha catturato al punto da spingermi a focalizzarmi sullo studio di queste misteriosissime genti e sull’arcana saggezza della loro spiritualità perduta. Mi sono inerpicato sulle piramidi circondate da folte giungle; sono disceso in soffocanti sepolcri per parlare coi defunti; con dita riverenti ho accarezzato pietre arcaiche; ho studiato con attenzione la riproduzione di antichi manoscritti. Alla fine l’antica saggezza di questo popolo ha iniziato a parlarmi, attraverso il suo simbolismo e i suoi glifi apparentemente incomprensibili. Mi ha aiutato la mia conoscenza nell’ambito dello studio delle religioni, delle mitologie, del simbolismo e della psicologia del profondo. Queste discipline mi offrirono strumenti formidabili per la decodificazione di templi e sculture, statue e dipinti, degli insondabili poemi sulla morte e resurrezione, lasciati da iniziati certissimi di un’esistenza post-mortem, qui o altrove».

M.P.: Cosa ne hai dedotto in linea generale?

D.G.: «Ho realizzato che i sacerdoti Maya avessero codificato nella propria arte e nelle proprie scritture un sistema atto a trasmutare l’anima umana in un’entità durevole, capace di battere la morte e abbracciare l’immortalità. In altri termini, essi conoscevano una sorta di tecnica della resurrezione».

M.P.: Cosa ti ha spinto a studiare in loco proprio quella tradizione?

D.G.: «Le mie ricerche nascono dal desiderio di condividere con altri le mie scoperte, di divulgare la magia di quel mondo perduto più di quanto sia stato fatto sinora. Mi sono posto alcuni obiettivi: 1) accrescere la dimestichezza di chi mi segue con gli antichi insegnamenti maya relativi alla resurrezione, da me ricostruiti contemplando l’arte e gli scritti sciamanici; 2) suggerire modi diversi di applicare alla nostra vita spirituale le loro formidabili intuizioni e la loro sapienza circa le trasformazioni dell’anima; 3) contribuire a trovare nuovi modi per sconfiggere la morte eterna e vivere in eterno, prendendo in parola la civiltà Maya, riconoscendo carattere di verità ai suoi insegnamenti occulti e codificati».

M.P.: La tradizione esoterica Maya non è molto nota, è anzi forse più criptica di altre

D.G.: «Il pensiero di questo antico popolo, le sue credenze spirituali e in materia di divinità, il suo modo di percepire l’esistenza inferiore e superiore, continuano ad essere tenebra e insondabile mistero. Dopo un secolo di ricerche abbiamo solo scalfito la superficie della corazza, decifrando solo una manciata di geroglifici, date e segni del calendario e i significati simbolici di qualche immagine scolpita o dipinta. Troppo poco rispetto all’immenso deposito sacro soggiacente».

M.P.: Spiegaci meglio la questione del battere la morte

D.G.: «Nella primavera del 1949, mentre era intento a lavorare nell’antica località di Palenque, nel cuore della foresta pluviale tropicale del Messico sud-orientale, l’archeologo messicano Alberto Ruz Lhuillier fece una scoperta che avrebbe rivoluzionato il nostro modo d’intendere la natura delle piramidi maya. Ruz scoprì una parte fondamentale delle antiche istruzioni maya su come preservare l’essenza dello spirito umano alla morte del corpo e quindi risorgere alla vita eterna. Proprio come tra gli antichi egizi, i primi cristiani, i templari sulle cattedrali e gli odierni tibetani, vigeva tra i Maya la consuetudine di trascrivere accuratamente in codice su monumenti, dipinti, stele, tombe, gli ammaestramenti utili a guadagnarsi l’eternità. Tale scoperta segnò l’inizio del graduale disvelarsi della misteriosa gnosi maya sulle possibilità di affrontare il supremo terrore, di danzare sull’orlo della morte, di procedere nel proprio cammino attraverso le prove che l’attendono nell’opprimente oscurità del sepolcro, di raggirare quelle forze e quelle creature che la desiderano morta, in modo definitivo e per l’eternità. Ai tempi della scoperta di Ruz, era convinzione degli studiosi che le piramidi maya fossero, a differenza delle sorelle egizie, non già dei sepolcri faraonici, ma luoghi di culto, veri e propri templi. Dopo quella scoperta si è compreso che invece fossero sorgenti generatrici di un formidabile fervore spirituale, porte di accesso all’ultraterreno. Che la scoperta dei tesori maya sia più che pura e semplice archeologia è un fatto evidente. Anzi, direi che andrebbe riconosciuta come pertinente all’archeologia dell’anima, una sorta di dissotterramento delle profonde verità della vita che, in certo grado, ognuno di noi possiede latenti nel proprio intimo, sepolte o dimenticate a vantaggio di interessi più superficiali».

M.P.: I dogmi insegnano che bisogna agire moralmente bene in vita per garantirsi l’immortalità

D.G.: «Queste sono favole buone per una clientela profana. In realtà tutte le autentiche tradizioni spirituali insegnano che il trionfo della vita sulla morte è un traguardo da raggiungersi qui perché sia garantito di là e che la vittoria dell’anima nell’eterno presente dell’Aldilà rimodella l’individuo nella sua forma terrestre, trasmutandolo in una creatura capace di vivere nell’eternità».

M.P.: Qual è la caratteristica della tradizione spirituale Maya?

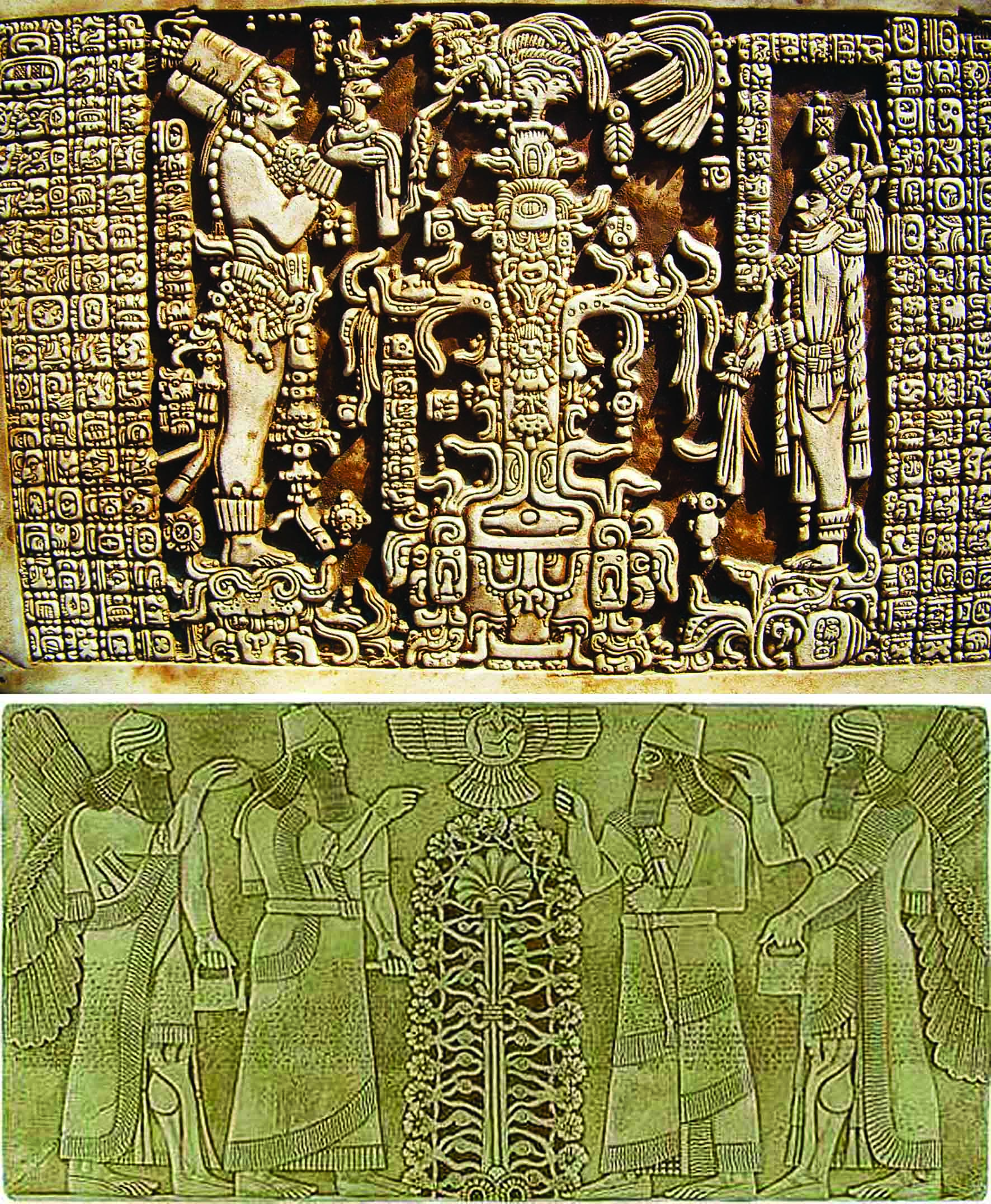

D.G.: «La civiltà che per prima sorse nelle americhe fu quella olmeca, dislocata lungo la costa del golfo del Messico. I Maya ereditarono gran parte della religiosità di queste antiche genti, che avevano sviluppato il culto del divino giaguaro. È un culto di cui si ignorano i particolari, poiché i geroglifici olmechi resistono ancora ai tentativi di decifrazione. Il giaguaro con i suoi molti occhi rappresentava il sé superiore. Il suo manto più giallo che nero rappresentava la promessa della resurrezione solare dalla tenebra. È probabile che gli Olmechi credessero che l’anima dovesse identificarsi col Dio Giaguaro, nel suo aspetto tenebroso e luminoso, e unirsi ad esso per conquistare la vita eterna. Al pari del Dio Giaguaro, anche il Dio Uccello dei Maya, Itzam-Yeh, aveva questo duplice aspetto di luce e tenebra, datore di vita e apportatore di morte, creatore e distruttore. Ciò trova corrispondenza nell’Induismo, ove Dio presenta sia l’aspetto creatore (Brahma) che distruttore (Shiva). Questo uccello è appollaiato sull’Albero del Mondo visibile sul sarcofago di Pacal. Non sappiamo molto dell’ancestrale credenza dei Maya. Nel 1562 il vescovo de Landa fece bruciare tutti i libri che descrivevano la civiltà Maya, seppur successivamente, forse pentitosi, tentò poi di recuperare il possibile. La scoperta successiva del Popol Vuh, specchio delle credenze dei Maya Quichè messicanizzati, non ci aiuta molto, in quanto rappresenta una frazione infinitesimale del patrimonio di miti e dottrine sulla resurrezione, costituenti la spiritualità maya del periodo classico. Nonostante la grossa parte dei documenti sia andata perduta, gli sforzi di archeologi, antropologi, filologi, specialisti in storia comparata delle religioni, consentono di rimettere a posto molti tasselli della tecnica maya della resurrezione».

M.P.: Ho notato che un simbolo potente della tradizione spirituale maya è il serpente

D.G.: «Verissimo. A Chichen Itzà, i Maya scolpirono molti serpenti con la coda a sonagli sollevata, la cui testa sorreggeva i tetti dei templi. Per i Maya Itzà, che eressero questa città come centro dell’impero del X secolo, l’energia serpentina era un’ossessione. Essi nelle viscere del crotalo vedevano la morte e, ad un tempo, nella sua capacità di cambiar pelle, vedevano la resurrezione, la trasmutazione interiore, l’avvio ad un’esistenza superiore. Riconoscevano, nelle sue curve seducenti e nei suoi movimenti fluidi, l’energia femminile; e nella forma fallica del suo protendersi iroso, l’energia maschile. Esattamente come il cobra-ureo nella spiritualità egizia. Mentre le teste apportatrici di saggezza degli antenati divinizzati, rigurgitate dai demoni-serpenti, equivalevano per gli Itzà a eiaculazioni di semi gravidi di vita nuova. Ma qualcosa di ancor più profondo si cela nel campo da gioco della palla. In realtà nel complesso ve ne sono sette. In uno dei pannelli un giocatore, indossante un costume di pesce-mostro, è raffigurato inginocchiato e decapitato. Questo pesce ultraterreno era considerato la prima manifestazione dei gemelli divini, risorti dal regno dei morti di Xibalba. Il suo uccisore è in piedi innanzi al tronco decollato, con il coltello sacrificale in una mano e la testa nell’altra. Dalla ferita si dipartono sette fiotti di sangue, sei prendono la forma di serpenti mentre quello centrale diventa un albero, o un’imponente ninfea bianca. Sono i serpenti più belli e terrificanti di Chichen Itzà. Troncare il capo ad una vittima era un modo per aprire un passaggio ai Signori degli Inferi (inconscio), perché riversassero all’esterno il contenuto della propria anima (la propria ch’ulel) e utilizzassero il sangue della vittima per fertilizzare la terra polverosa con il proprio itz, la sostanza viscida e viscosa che ne spandeva le divine energie per tutto l’universo. Secondo i Maya, l’uomo era un microcosmo ad imitazione del Cosmo. Ciò che egli portava dentro erano dei e demoni. L’Aldilà era dentro e poteva affiorare all’esterno in qualsiasi istante. La decapitazione era il simbolo dello sbrigliarsi di queste energie divine, la manifestazione delle energie inconsce».

M.P.: Ma la decapitazione vera non dovrebbe essere quella dell’Ego?

D.G.: «Concordo, anche se è noto che nelle diverse tradizioni certi principi si esteriorizzavano e si formalizzavano in un rito esteriore. Tra gli ebrei, il sacrificio dell’animalità divenne poi sacrificio dell’animale esteriore. Ma d’altronde anche il bere vino da parte del sacerdote cattolico è la formalizzazione esteriore di un rito tutto interiore. I Maya, in ogni modo, erano ossessionati dal di dentro di ogni cosa, da ciò che è invisibile, da ciò che è sotto. Essi si preoccupavano dell’anima-essenza di ogni cosa, e ciò si manifestava anche nella tendenza ad identificare quasi del tutto gli Inferi con l’Aldilà. È attestato che i Maya utilizzassero i due concetti in modo intercambiabile, considerando l’Aldilà come l’immateriale regno divino in generale, di cui gli Inferi ne rappresentavano l’aspetto terribile. Perché ciò che non si conosce può far paura. Per i Maya, spirituale e divino significavano d’abitudine “di sotto”, “laggiù”, “oscuro”, “misterioso”. A re, nobili, artisti e scrittori, i sacerdoti-sciamani insegnavano un metodo di osservazione e riflessione che consentiva di carpirne i segreti che gli dèi avevano tentato di celare all’uomo il giorno in cui avevano offuscato la vista del capostipite della specie. Questo recupero della capacità perduta di vedere e conoscere tutto portò ad una caleidoscopica esperienza del mondo dove qualsiasi cosa, per quanto il tutto possa apparire caotico e privo di senso, contribuiva alla formazione di modelli discernibili. Non si trattava di vedere il senso nascosto delle cose, ma anche percepire le dimensioni nascoste della realtà. E ciò poteva esser compiuto solo acquisendo una coscienza più che umana».

M.P.: La tradizione maya è dualistica?

D.G.: «Non è esagerato affermare che le religioni monoteistiche, il vecchio zoroastrismo, il buddhismo e le filosofie gnostiche siano in realtà religioni profondamente dualistiche, in cui bene e male sembrano due forze irriducibilmente separate e in perenne conflitto. I primi cacciatori asiatici a popolare le Americhe si insediarono nel Nuovo Mondo molto tempo prima dell’ascesa del dualismo nelle terre natie del Vecchio Continente; e i loro discendenti maya credevano nel più remoto culto della dualità. Per conseguenza, l’antica spiritualità maya e le dottrine sulla resurrezione da essa originatesi trovano il loro più prossimo parallelo nelle religioni pre-dualistiche dell’Antico Egitto e del Tibet. Ho parlato opportunamente di dualismo e dualità. La scelta dell’una o dell’altra comporta conseguenze serie nel modo di vedere la vita e nel modo di agire. Le religioni dualistiche rifiutano il lato oscuro e nascosto delle cose, considerandolo il male. I dogmi non insegnano affatto a percepire l’essenza e lo spirito, piuttosto sprofondano l’umanità sempre più nel baratro della materialità e del visibile. Parlano di un’Aldilà ma non insegnano affatto ad approcciarlo qui e ora. Rifiutando il lato nascosto e oscuro, conducono a che gli uomini rifiutino anche il lato nascosto di se stessi. La psicologia lo chiama Inconscio, ma è il Sé nascosto, l’Amon degli egizi. L’antica saggezza spirituale Maya, fondata sulla dualità, abbraccia il lato oscuro, sapendo che esso non è il male. Di riflesso, lo fa soprattutto con l’intimo dell’uomo, che deve operare tutti gli sforzi per integrare l’Ombra, non intesa come il demonio celato nell’intimo, ma come l’Anima. Gli iniziati Maya consideravano esattamente come gli egizi e i proto-cristiani gnostici, che la morte vera fosse solo la morte dell’Anima, della Coscienza. Per evitare ciò, cercavano di unirsi a lei, di diventare lei. La decapitazione era anche un simbolo del distacco dall’ego per abbracciare l’uomo interiore».

M.P.: Sul 2012?

D.G.: «Il 2012 è trascorso e quanto si diceva non è accaduto. In primo luogo non è detto che quella fosse una data finale, anzi potrebbe essere la data della fine di un ciclo e l’inizio di uno nuovo. In secondo luogo, le sensazioni di panico e speranza provate da tanti nel corso dei secoli riguardo la fine del mondo, anziché essere storia, sono forse proiezioni esterne delle morti e delle rinascite personali, attese con ansia. Scrissi già nel 1997 che forse la fine predicata dai Maya sarebbe stato veramente un cataclisma interno all’anima, quando l’oscura porta del suo annientamento le si profila dinanzi, ed essa ad un tempo paventa e agogna il proprio momento della verità. Forse aspettative e paure intorno alla fine del mondo sono messaggi codificati inviati dall’anima, in forma di geroglifici (immagini e simboli rigettati in superficie attraverso i sogni e gli istanti di intensa attività fantastica), come moniti a proseguire la nostra resurrezione personale. Pare vogliano dire che se non si risolve la questione della rinascita in vita, ora che si presenta l’opportunità, al momento di morire l’esistenza finirà per davvero, e non soltanto temporaneamente, ma per sempre».

M.P.: La tua opinione sull’antenato sacrificato

D.G.:«Sul fregio nel cortile delle palle di Chichen Itza non c’è solo l’immagine del giocatore decapitato e dell’eruzione di sangue e ninfee dal collo mozzato. Tra il terminato e il suo giustiziere si scorge anche un grande disco tondo, grondante sangue, raffigurazione della palla usata nel gioco appena conclusosi, al cui centro è riportato un teschio ghignante, con le mandibole aperte in un canto silente (figura), in discorso dell’Aldilà, comprensibile solo a chi padroneggia la lingua degli dei. Che la testa canti, lo si evince dal fatto che dalla sua bocca scaturiscono volute di canto, come minimo un soffio, come mulinelli di vento. Il teschio parla attraverso il respiro di Dio. Dal resto del fregio e da altre fonti gli studiosi hanno dedotto che la testa della morte stia intonando le parole di “ik”, ovvero “vita”. Questo teschio magico nascosto nella palla è il cranio vivente del Grande Antenato, dopo la sua decollazione per mano dei Signori della Morte. Persa la partita (apparentemente) e la testa, nello splendido terrore dell’estasi sanguigna, il terminato è l’Antenato che col proprio sacrificio ha generato il mondo e l’umanità, un tema rinvenibile nell’Adam Qadmon della cabala, dell’Adamo degli gnostici aggredito dagli Arconti, dell’Osiride egizio, del Purusha induista, dell’Attis frigio e del Dioniso greco. È un archetipo talmente universale da meritare attenzione e profonda contemplazione. È intuitivo che quella partita si svolge in un tempo precedente la creazione, il cd. Tempo dei Sogni. La morte dell’Antenato, dell’Uomo Cosmico, significò la vita per gli esseri e l’inizio di questa creazione. Questa testa-sacrificio-creazione richiede a sua volta, come sostengono gli induisti, un contro-sacrificio da parte di chi abbia beneficiato di quell’immolazione cosmica iniziale. Sotto un certo aspetto, la decollazione di Giovanni Battista è l’esempio di un uomo che si sacrifica per il suo Dio interiore, per l’Antenato: verrà uno dopo di me che era prima di me. Il principio è: ciò che Io ti ho dato, prima o poi me lo devi rendere. La morte di Uno diventa la vita dei Molti, la morte dei Molti diventa di nuovo la vita di Uno. Il respiro di Brahma, in sintesi. E il presupposto della resurrezione e della vita eterna».

M.P.: Dio per i Maya?

D.G.: «La parola Dio non è un nome, bensì un titolo usato in riferimento all’innominato centro sovrannaturale in cui l’essere umano è posto. Il titolo riservato dai Maya a Dio, ovvero la Cosa Sacra, esprimeva la loro esperienza dell’oscura essenza divina come un qualcosa che alla fine è impossibile descrivere in termini umani. L’immagine maya di un’essenza celata dell’Ente Divino è misteriosa per lo meno quanto i non ebraici indicanti la divinità, e cioè “il Santo” e “Io Sono Colui che Sono”, nonché il termine induista “Beatitudine” o buddhista “Nirvana”. Dal punto di vista degli antichi Maya, le attuali opinioni dell’uomo contemporaneo su Dio apparirebbero limitate e ridicole, se non fuorvianti. Alcuni dogmi lo vedono come un moralista, iroso guardiano dei pensieri e sentimenti delle sue creature, mentre la New Age lo vede come un bonaccione cosmico, irradiante amore e affetto alle sue creature. Giudicato dalla prospettiva maya, il primo gruppo di persone possiede un concetto striminzito dell’oscurità divina, molto più terribile del puro e semplice moralismo; mentre il secondo è incapace di spiegare la crudeltà e la sofferenza del mondo e, di conseguenza, della vita umana, nonché di vedere il lato possente e maestoso della divinità, anche perché l’amore in Dio non è affatto l’amore come inteso dall’uomo comune. Ancor più ridicola sarebbe per i Maya la considerazione che la scienza moderna si è fatta di Dio, visto come orologiaio cosmico. Per gli antichi Maya, la tremenda bellezza esperibile in ogni singolo aspetto della vita era l’espressione diretta della mistione integrata di bene e male, creazione e distruzione, vita e morte, propria della Cosa Sacra. Eppure i grandi mistici delle diverse tradizioni hanno colto l’aspetto divino di gioiosa ferocia, di terribilità, della shoccante regalità e maestosità di Dio, proprio come i Maya. Gli iniziati Maya, come qualunque iniziato, sapevano che l’esperienza del terrore divino scuote l’anima dalle sue fondamenta. In questi istanti, essa è consapevole di trovarsi al cospetto di Qualcosa di inimmaginabilmente superiore, enorme e possente, oscuro e terribile, un tutto gigantesco di cui noi siamo l’infima parte. E sentivano il Tutto contro di loro, a vantaggio loro, ira misericordiosa e compassione severa. Gli iniziati maya erano consapevoli dell’inquietante incontro dell’anima con la Presenza Divina. In buona sostanza, la Luce divina fa paura agli esseri che si dimenano nell’oscurità ed è per questo che la Luce non si mostra, si cela dietro il velo della materia, si fa nera. Questa Luce gloriosa potrebbe riassorbire l’ego umano attirandolo nel non-essere, l’annichilirebbe ma donerebbe anche l’eternità all’anima che l’ego tiene prigioniera. Ciò è ovviamente sconcertante per chi del Divino rinvenga solo bontà, dolcezza, amore, intima confidenza. I Maya esplorarono il lato iroso del divino con un fascino che agli occhi dei contemporanei potrebbe apparire morboso. I loro miti narrano, in una serie quasi infinita di dettagli, l’inesplicabile accendersi dell’ira della Cosa Sacra e i processi, altrettanto spietati, efficaci a placarlo. Nel tentativo di raffigurare questo spaventevole mistero in forma fisica, spesso gli esseri umani hanno finito per ritrarre dei mostri. In origine la parola mostro esprimeva qualcosa di insolito, di sovrannaturale, non umano, meraviglioso, prodigioso e terrificante. Come quella maya, l’arte tibetana mostra divinità con occhi sporgenti, iniettati di sangue, con denti enormi sfuggenti agli angoli della bocca. Ma i Maya in questo sono insuperabili, eccezionali nel descrivere la mostruosità della Cosa Sacra. Un esempio per tutti: il mostro di Witz, gigantesco teschio con la carne liquefatta e coagulata in pietra viva. Anche i serpenti delle visioni erano manifestazioni della mostruosità dell’ente divino, ma tutt’altro che demoniaci, come vorrebbero i contemporanei, in quanto nella visione Maya l’ira divina non è mai fine a se stessa, improduttiva, ma strumentale al rinnovamento, come la morte alla vita e il vecchio al nuovo».

Mike Plato: I maya avevano una visione terribile di Dio, al pari dei profeti ebrei che Lo descrivevano come “terribile sul suo trono”.

Douglas Gillette: «Accade di frequente che gli esseri umani esperiscano la mostruosità di Dio come qualcosa di demoniaco. In effetti, priva del miracolo del riemergere e del risorgere della vita, l’ira divina sembra di per sè distruzione allo stato puro, un divino desiderio di morte. Secondo il grande teologo Rudolf Otto, demoni e dei scaturiscono da una stessa origine di fondo. I maestri spirituali di molte religioni hanno provato a separare la bontà di Dio dall’aspetto diabolico della realtà sovrannaturale. I teologi cristiani hanno tentato di farlo promuovendo la dottrina di Satana, il grande Avversario e Tentatore, che agisce in maniera autonoma rispetto ad un Dio totalmente buono. Anche nel buddhismo abbiamo Mara come dissociato dal Buddha, e nello Zoroastrismo Arhiman separato da Ahura Mazda. E’ sufficiente dare uno sguardo più approfondito al Padre Nostro per capire che l’Essere chiamato da Gesù Abbà (Padre) altri non è che il Tentatore in persona, cui Cristo rivolge la sua supplica per non essere da Lui tentato. E un lettore attento del Nuovo Testamento finirà prima o poi col porsi domande del tipo: se Dio è completamente buono e onnipotente, chi è il vero responsabile della creazione del Male? Se il male possiede un’origine indipendente da Dio, come può Egli essere onnipotente. Non vi sono dunque almeno due divinità? E che genere di essere è esattamente il Dio d’Amore la cui Ira terribile diretta contro le sue creatire può essere placata solo dal sacrificio umano del Figlio? La verità è che ad un certo punto dell’esperienza spirituale diviene difficile tracciare una netta linea di demarcazione tra demoni e dei, tra diavoli e angeli. Nelle zone grigie tra Empireo e Aldilà e Inferno e Aldilà, demoni e dei si fondono in una singola sconcertante esperienza del timor sacro. I Maya credevano che l’Ente Divino fosse diabolico, ma non per questo tralasciavano di esperirne l’aspetto benevolente. Essi pensavano che alla fine il male era un bene in potenza, e che fosse necessario per l’evoluzione e l’addestramento dello spirito nell’uomo».

M.P.: Mi sembra che gli sciamani maya, in quanto esperti di cose divine, avessero ben chiaro che tra il credere in un Dio Unico e in più Dei non ci fosse reale differenza.

D.G.: «Al pari di sciamani e mistici di varie religioni, i Maya credevano che ogni cosa nascesse, prosperasse e morisse in seno all’Ente divino, come espressione della sua Essenza cupa e brilante. Le divinità erano espressioni rifratte del grande Mistero che trovava diletto nel moltiplicarsi e dividersi in innumerevoli esseri viventi, come le mille sfaccettature di un unico diamante, in cui ognuna di esse Ne rappresenta un volto, una qualità, un attributo. Questa celebrazione della diversità in unità accomuna tutti i culti politeistici, fondati sulla credenza in più dei. Indipendentemente dal numero di divinità adorate all’interno di tali religioni, dietro di loro c’è sempre un Dio supremo. Questi attributi o esseri gerarchicamente inferiori vengono riprodotti nelle mitologie del globo come figli e nipoti divini, come dei, come angeli, come arconti, come ierofanti e santi. Nella Brihadaramyaka Upanishad si proclama: “adora questo Dio, adora quest’altro Dio, un Dio dopo l’altro. L’intero mondo è la sua Creazione, ed Egli stesso è tutti gli Dei”. In ambito politeistico, sarebbe meglio dire pagano, c’è però da dire che questa era una verità nota agli iniziati, ai sacerdoti, ma non certo alla gente comune, la cui credenza era effettivamente politeistica, senza sintesi nell’Unità divina. In Egitto era noto ai sacerdoti di Heliopolis che i Neteru era non Dei ma attributi del Dio unico; come d’altronde i cabalisti ebrei sapevano che gli angeli o le sephiroth dell’arbor vitae sono attributi e teofanie dell’Unico; come gli gnostici cristiani sapevano che le tre persone di Dio sono solo tre aspetti dell’Unico; e come i buddhisti sanno che i molti buddha locali non sono che aspetti di un unico Buddha. Di converso la gente profana non riesce per forma mentis a ridurre la molteplicità in unità e ha bisogno di vedere in modo separato, perchè per raggiungere lo stato di consapevolezza dell’Uno-Molteplice occorre giungere ad abolire la separazione soggetto-oggetto, te-Tutto. Più che di genere, la differenza tra politeismo e monoteismo è una differenza di enfasi: le spiritualità politeistiche enfatizzano i numerosi volti del divino, mentre le religioni monoteistiche ne sottolineano l’unità. Ripeto, gli iniziati pagani e monoteisti si troverebbero d’accordo su ciò, ma la massa non potrebbe».

M.P.: Quindi i Maya erano “politeisti evoluti”?

D.G.: «La religiosità politeistica degli antichi Maya produsse un’esperirenza caleidoscopica di demoni e di dei che, nonostante tutto, mantenevano la propria identità ultima tra loro, mostrando la tipica diversità-nell’Unità della natura della Cosa Sacra. La sacra coppia di gemelli primordiale (Uno Signore e Sette Signore, come da Popol Wuh), le madri e i figli erano tutti aspetti dello stesso Ente Divino. Gli stessi gemelli erano i riflessi speculari dello stesso Ente in cielo e in terra, espressioni esterne dei meccanismi interni della Cosa Sacra-Antenato Morto Decapitato nell’atto di creare. Alle persone cresciute nelle tradizioni spirituali giudeo-cristiana e islamica si insegna in genere a credere che il concetto di monoteismo sia più avanzato spiritualmente di quello di politeismo. In realtà, anche l’esperienza di un Ente divino afaccettato possiede vantaggi. Tra questi il fatto che la celebrazione della ricca diversità delle forze sovrannaturali in seno a Dio consente al credente di capire che la lotta tra bene e male, creazione ed eversione, vita e morte, non è un evento esterno all’Ente Divino, un confronto tra un Dio finito e una potenza autonoma quale Satana. E questo modo più onesto di considerare l’Ente Divino è di aiuto a non dimmenticarne l’immensità. Incapaci di ridurre la battaglia tra la vita e la morte allo scenario “Buono vs Maligno”, siamo costretti ad affrontare la verità che il Dio oltre gli dèi sia di gran lunga più misterioso dei nostri umani agi e disagi. La spiritualità politeistica, inoltre, gioca a sfavore della nostra tendenza a ridurre Dio ad una caricatura stereotipata di noi stessi, dei nostri genitori, delle nostre tribù e nazioni. Conservando la diversità all’interno della Cosa Sacra e, allo stesso tempo riconoscendone l’unità suprema, il fedele può esperire un Essere la cui elevata complessità ostacola i suoi tentativi di banalizzarlo, idolatrarlo o addomesticarlo. Semplicemente l’anima non può cogliere tale complessità o limitarla a proporzioni “monoscopiche”. Al contrario è costretta ad esperire l’Ente Divino da un’affascinante prospettiva multiscopica, a confrontarsi con i limiti assoluti di tutti i modi di pensare umani. Questo può avere sull’anima lo stesso effetto suscitato dai koan del buddhismo zen, che piegano la mente ad immaginare l’inimmaginabile, quindi a liberare l’anima in un’esperienza estatica di Unità con la propria origine e il proprio destino. Era questo lo scopo degli antichi sciamani Maya e di tutti coloro che, meditando sulla complessa Unità della Cosa Sacra-Antenato Morto Decapitato nell’atto di creare, tentavano di pervenire all’Unità con il mistero da cui provenivano e verso cui sognavano di tornare».

M.P.: Qual è la visione dell’anima tra i Maya?

D.G.: «Nel sito archeologico di Yaxchilan, due importanti esperti, Nicolai Grube e David Stuart, hanno tradotto una misteriosa espressione presente nell’iscrizione del Lintel (architrave) 25 posto sulla porta centrale della struttura del palazzo del complesso di Yaxchilan: chay sak-nik-ik’il, una sorta di frase sulla morte, stando a quanto risulta dal resto dell’iscrizione. Prima di loro, l’espressione rimase un mistero. Grube e Stuart scoprirono che “chay” significava qualcosa come “energia perduta” o “diminuita” o “estinta-consumata”. E che sak nik ik’il significa “Cosa Fiore Bianco”. Quindi quell’espressione significa “energia perduta della Cosa Fiore Bianco” o “Cosa Fiore Bianco estinta”. E dacchè il testo non si riferiva ad un fiore ma ad una persona, e che quella a cui si faceva accenno non era una semplice pianta ma “la Cosa Fiore Bianco”, gli studiosi capirono che questa frase di morte era riferibile al fondamentale ideogramma maya dell’anima umana. La decifrazione di questo misterioso geroglifico consentì ai ricercatori di farsi una prima idea sulla natura e sul destino dell’anima umana come concepiti dagli iniziati maya. Questa scoperta va congiunta con quella fatta nel complesso di Tonina, nel territorio sud-ovest maya. Gli archeologi scoprirono nel fitto della vegetazione del complesso un cilindro e ivi un ritratto di un giovane con uno strano oggetto stretto tra le braccia, che gli studiosi non sapevano interpretare, in quanto unico nel suo genere. La misteriosa incisione era a forma di disco, scolpita nel calcare e infissa nel terreno della corte delle palle, sopra un cilindro di pietra vuoto, profondo qualche metro, simboleggiante la Porta dell’Oltretomba. In sostanza questa figura è posta sul coperchio del cilindro, un vero e prorio ingresso ideale alla dimensione occulta del sottosuolo, figura della dimensione invisibile. La raffigurazione mostra un uomo che i geroglifici sul margine del disco identificano con Fumo del Cielo 6, assiso su una piattaforma rappresentante una qualche divisione cosmica. Colto in quell’istante, Fumo del Cielo 6 siede a gambe incrociate, nella posizione della trance estatica, con indosso un copricapo raffiugurante all’apparenza la Principale Divinità Uccello e la barra di serpente bicefalo stretta al petto. Dalle due estremità della barra magica, tuttavia, non spunta il simbolo eclittico terminante in due teste delle visioni, nè gli emblemi di Venere e Sole, bensì proprio il glifo del Fiore Bianco. Che intendeva fare Fumo del Cielo 6, chiunque egli fosse, premendosi al petto la strana “sbarra del fiore” in un atteggiamento di religioso timore misto a stupore? E che significato poteva avere quella variante, fino ad allora ignota, del simbolo della regalità sciamanica? Forti della traduzione del Lintel 25 di Yaxchilan, possiamo dire che Fumo del Cielo 6 siede nell’Aldilà stringendo la propria Anima al petto, estasiato. L’artista intendeva comunicare che l’anima umana è il Serpente delle Visioni, la cui essenza è Dio stesso, come era convinzione degli Sciamani maya. Al di là dell’evocazione di dei e demoni, persino al di là della fusione con le divinità, il risultato finale delle visioni estatiche era l’evocazione del proprio Sè, della propria vera Essenza, dell’Anima, dell’Imago Dei. E lì, coincidente con il proprio Sè, in seno al proprio Sè, il soggetto avrebbe trovato l’universo intero, compreso il processo di distruzione e rinnovamento per mezzo dell’autosacrificio. Raffrontate con attenzione tutte le prove accumulate dai ricercatori negli ultimi trent’anni, si è appurato che i Maya fossero convinti dell’esistenza di un ciclo vitale dell’anima che si iniziava in Paradiso, continuava sulla Terra come partecipazione spirituale alla battaglia per la sconfitta e l’assorbimento delle forze di distruzione e morte, e sarebbe terminata in un’eterna celebrazione della Vita e dell’Essere. Il destino ultimo che l’anima poteva determinare per sè dipendeva dalla perfezione con cui avrebbe saputo costruire un Corpo di Resurrezione duraturo nel suo soggiorno sulla Terra. Nella moderna cultura occidentale materialista e profana s ritiene che l’anima, se esiste, è un sottoprodotto del corpo, come la mente deriva dalla materia cerebrale. Orbene, i Maya erano convinti dell’esatto contrario. Dal loro punto di vista il corpo biologico era una manifestazione dell’estatica attività visionaria della Cosa Fiore Bianco, ovvero un prodotto posto in essere dalla sua immaginazione. Ergo, il vero unico corpo di sogno non sarebbe il corpo astrale, che ha una sua realtà di grado più elevato, ma lo stesso corpo fisico. Era l’anima ad attraversare i mondi. Essa possedeva un fulcro sia personale che eterno-infinito-transpersonale. I Maya chiamavano il primo modo ontologico “uich”, il volto, quell’aspetto unico di ciascun essere umano, impresso con il conio della personalità e delle esperienze di vita squisitamente individuali, la parte che si rifiuta di fondersi con l’Ente Divino, che insiste sulle proprie gesta eroiche e intelligenti, che forzava gli sciamani a riadattare le vicende della divinirtà per i propri scopi personali. Al di sotto del livello personale, la Cosa Fiore Bianco presentava un volto infero-trascendente, sommerso, quello che noi oggi chiamiamo inconscio, colmo tanto di luce che di tenebra, abitato ad un livello meno profondo da arconti guardiani che impedivano all’anima-personalità di scendere finchè essa non si fosse resa pronta e trasmutata col perfezionamento. Questi Arconti o guardiani della soglia erano chiamati “Uay”, definiti come intermediari o forme transitorie dell’anima in cui incappavano i viaggiatori spirituali prima dell’incontro con le entità ultraterrene. Prerogativa di dei, demoni e sciamani era l’abilità di trasformarsi negli stessi Uay, rendendo talvolta difficile ai ricercatori moderni il compito di rilevare in essi una natura umana o divina. Gli Uay potevano mostrarsi nella forma di scheletri, di bestie feroci, di mostri inesistenti, di tutto ciò che poteva atterrire. Perchè tale era il loro compito. Paradossalmente, i Maya pensavano che si fosse più vicini al divino nel livello Uay, piuttosto che in fase conscia e da svegli. Il livello Uay era quello dove la prima volta la dimensione umana incontrava il divino e il divino incontrava l’umano. Molti sistemi spirituali sciamanici non si spinsero mai oltre questo livello (il corrospondente del nostro Astrale), dove finiscono per arenarsi anche i contemporanei affascinati dalle pratiche dello spiritismo, della canalizzazione e dei fenomeni paranormali. Di certo, gli sciamani sapevano che quando i frammenti o scorie d’anima detti Uay si fossero dissolti, l’incontro col divino, la divinità ch’ulel, sarebbe stato un fatto conseguenziale. Era convinzione Maya che gli stessi dei fossero materializzazioni spirituali di tale Anima-Essenza e che costoro la utilizzassero per rendere manifesti se stessi e le loro creazioni».

M.P.: Puoi dirci qualcosa di più sul solo accenato Corpo di Resurrezione, l’equivalente del Corpo di Gloria cristiano e del Merkavah cabalistico-ebraico?

D.G.: «L’anima-Fiore Bianco degli insegnamenti maya è in tutto e per tutto simile al Fiore d’Oro e al corpo sottile o diamantino della tradizione spirituale orientale, nonchè al Corpo di Resurrezione dello gnosticismo cristiano. Con questo corpo resurrettivo pienamente sviluppato, l’anima umana non solo avrebbe offerto un contributo personale alla creazione e ricreazione del mondo, ma sarebbe stata pronta a rigenerare se stessa oltre la soglia della morte corporea. Se fosse riuscita ad evolversi realizzando le proprie potenzialità divine, sarebbe risorta nelle vesti dell’Antenato (Antico dei Giorni) e dei Gemelli (Androgino o Rebis), ma senza perdere il proprio volto individuale e avrebbe danzato in eterno sulla superficie dell’infinito oceano ultraterreno. Se al contrario avesse fallito, il suo ciclo esistenziale sarebbe stato abbreviato ed essa sarebbe stata assimilata dai Signori della Morte, vivendo la Seconda Morte ed estinguendosi per sempre».

M.P.: Corpo di luce come veicolo per l’eternità?

D.G.: «Certamente, l’unico fine degli sciamani maya e degli iniziati delle diverse tradizioni, compresi soprattutto gli alchimisti la cui pietra filosofale era proprio l’oro spirituale, il corpo glorioso e indistruttibile. Nell’ottica degli antichi saggi, l’approdo all’esistenza superiore (o l’incapacità di raggiungerla) costituiva il fattore decisivo nella determinazione del destino ultimo dell’anima. I Maya nutrivano la convinzione, forse all’apparenza severa, che gli individui incapaci di pervenire alla vita creativa frutto dell’estasi divina, avrebbero dovuto desistere dalla speranza di sopravvivere alla morte fisica e procurarsi la vita eterna su un altro piano dell’essere. L’incapacità di pervenire ad un’ Esistenza superiore rimanendo invischiati nei vizi dell’orgoglio, della pigrizia, dell’ignavia, della distruttività, dell’inautenticità, ha come effetto la “morte eterna”. Per chi viva una vita cieca votata alla dimensione profana, la Vita Eterna è un simbolo vuoto perchè egli manca del tutto dell’esperienza anticipatrice dell’Oltre. Nel simbolismo della resurrezione si potrebbe dire che costui muore, senza tuttavia partecipare alla resurrezione. Gli sciamani si muovano in tutt’altra dimensione. Come tra i nativi americani, essi cercavano la cosiddetta “visione”, anche i maya cercavano l’anticipazione in vita dell’eternità, un’esperienza che desse loro forza e fede per cercare di superare questo mondo di sogno, questo esistere superficiale, e di apprestarsi ad affrontare le prove dei Signori della Morte».

M.P.: I dogmi sembrano insegnare altro

D.G.: «Purtroppo insegnano tutt’altro, fors’anche subdolamente. I dogmi attuali promettono una salvezza a buon mercato, promulgata da alcune correnti del cristianesimo o da qualche religione della New Age secondo cui, per procacciarsi la ricompensa eterna, l’anima non dovrebbe quasi alzare un dito. Al fedele richiedono sforzi quasi insignificanti, quali aderire ad una Chiesa, accettare Gesù Cristo come tuo Signore e Salvatore personale, o a dedicarsi ad esercizi di respirazione profonda, per sentirsi “avvolti dalla luce”. Ma che razza di anime nasceranno da questi processi semplici ed agevoli, per non dire quasi del tutto irrrazionali? Nessun tipo di anima, direbbero i Maya dell’antichità. Soggiungendo che se affidassimo ad un salvatore esterno il compito di occuparsi in nostra vece della sofferenza, del lavoro iniziatico su noi stessi, della morte e della creazione, rimarremmo la stessa vulnerabile e involuta Cosa Fiore Bianco che siamo da un’eternità di tempo, col rischio di vivere la Seconda Morte e neanche reincarnarci più».

M.P.: Da ciò che dici mi pare che gli sciamani Maya avessero la stessa ossessione per la vita eterna dei Faraoni e dei sacerdoti egizi

D.G.: «I Maya erano realmente convinti dell’immortalità oltre la tomba e, forti di questa consapevolezza, usavano la vita di morte per conquistarsi la vera vita. Come i primi cristiani, sapevano bene che “molti i chiamati, ma pochi gli eletti”. L’unico inerrogativo degno di rilevanza per loro, come per i fedeli piu perspicaci di qualsiasi culto, era il seguente: cosa mi manca per essere eletto? La risposta degli sciamani era: l’accettazione della morte in vita. Sulle ceramiche funerarie, i Maya dipingevano l’istante miracoloso, sia universale che individuale, in cui, contro ogni aspettativa, la sak-nik-ik’il (anima) avrebbe fatto irruzione dalla Landa della Morte nel suo aspetto di Antenato/Mais, risorgendo alla gloria nell’infinita eternità. Questa stupenda resurrezione si trova raffigurata su un piatto dedicatorio risalente al periodo classico, e qui l’anima defunta è descritta ottenere la rinascita sconfiggendo i Signori di Xibalbà. Su questa coppa, l’Antenato preme verso l’alto nell’intento di fuoriscire dalla fessura prodotta nel guscio della Tartaruga cosmica. Il carapace della tartaruga si schiude gemendo, lentamente e faticosamente. Il muso dell’animale è contorto, gli occhi rovesciati all’indietro nel dolore del parto della divinità trasfigurata, che passa dalla morte eterna alla vita eterna. Tutto ciò mostra l’intima convinzione spirituale maya che, se alla fine la vita trionfa sempre sulla morte, tale vittoria si ottiene solo tra grandi sofferenze. Perchè tale resurrezoine abbia buon esito, occorre che qualcosa dell’individuo finisca, che sia “terminato”, proprio come nelle cerimonie del sacrificio umano. Nella fattispecie, il simbolo della parte di vita e di anima da sacrificarsi è quello della Tartaruga, la cosa dura, le tendenze materiali-psichiche della “persona” che fa da maschera all’anima. Rotto il guscio della Tartaruga (come fosse un guscio d’uovo da cui esce il pulcino giallo-luce), l’anima risorge in Corpo di Luce-Resurrezione che le consente di penetrare nel regno della vita eterna».